新起点新期待:续写“引领”行业高质量发展的时代答卷

“硬核”实力 引领行业健康发展

争做一流 引领全球水泥产业发展

而作为全球最大水泥企业,周育先给新天山水泥的“世界一流”战略定位则更为具体,即做到经济技术指标一流、综合竞争力一流、可持续发展能力一流,能够输出管理、输出标准、输出理念,全方位成为业界标杆,引领全球水泥产业发展方向。

“引领”不仅是辉煌的过往,更是未来继续奋进的目标和力量。

在周育先看来,新天山水泥加快建设世界一流企业,也是在新时代贯彻落实贺信精神的应有之义。为此,他还详细分享了新天山水泥走向“世界一流”的具体要求:

一要放眼全球制高点,做输出管理、输出标准的世界一流水泥公司。“水泥是中国建材三大业务板块中权重最大的,如果水泥板块不能成为世界一流,中国建材集团要成为一流的材料产业投资集团是不可能的。”周育先指出,从全球范围的行业最先进指标来看,新天山水泥的经营管理距离世界一流仍有一定差距,所以应该把新天山水泥战略定位在世界一流的水泥公司,通过业务重组和管理整合形成一整套可输出的管理系统和标准体系,为未来水泥板块的降本增效提质和国际化做好技术准备和思想准备。

二要放眼道义制高点,做到经济属性、政治属性和社会属性相统一。作为央企骨干公司,中国A股上市公司,上千亿市值的国企上市公司,新天山水泥一定要做到经济属性、政治属性和社会属性相统一。作为国有企业,首先必须发挥经济功能,创造市场价值,实现国有资本保值增值,更好地为党和人民服务。所以验证新天山水泥重组效果,首要的标准是企业的市场价值。第一是企业运营的业绩数据和财务价值,第二是良好的财务回报和良好的资本市场价值。只有遵循资本市场的逻辑,树立良好的资本市场形象,把资本市场的价值体现出来,才能够更好地促进整个新天山水泥的再融资和再发展,也才能有利于新天山水泥去实现世界一流水泥公司的战略规划。作为央企的重要子企业,一定要讲政治性。新天山水泥要真正围绕着国家大政方针、国资委重大决定部署和集团战略开展工作,要听党话跟党走,面对抗击疫情、抗洪救灾等突发事件,要率先挺身而出,展现央企的担当。作为央企上市公司,还要有社会责任心。要重视安全和环保,坚决落实习近平总书记“人民至上、生命至上”“绿水青山就是金山银山”的理念,把水泥做成一个环境友好型产业、现代城市的标配,在产业布局、拉动就业和造福一方的事业中勇毅前行、率先垂范。

三要放眼战略制高点,定位于高端化、智能化、绿色化。高端化:新天山水泥在水泥工艺、技术、装备、特种水泥产品等方面已经具有很强的生产力要素,要把这些要素变成更强动力,真正实现高端化。智能化:新天山水泥朝着智能化方向升级,可以节约大量的能源、提高质量,同时减少排放,是大势所趋。但一切智能化都要以经济性为前提,新天山水泥既要全力推进智能化,又要树立智能化的经济性前提。绿色化:新天山水泥要在“双碳”达标、节能减排、协同处置等方面持续做到绿色化。在发展实体经济和工业制造的过程当中,不能以牺牲环境为代价,经济发展不应该和保护环境相对立。要协调好发展与环保两者之间的关系,真正把水泥工业转化成环境友好型产业。

当然,在新天山水泥迈向世界一流的进程中,面对着外部和内部的诸多挑战,譬如全球产业供应链紊乱、国内经济恢复基础尚不稳固、水泥行业产能严重过剩没有根本改变、“双碳”工作任务艰巨、数字化转型尚处在场景级发展阶段等。

面对种种挑战,周育先说:“我们要用全面、辩证、长远的眼光看待挑战。我们有困难、有风险,但是我们更有信心、有方向、有办法。我们经过风雨,有一支心态过硬、本领过硬、作风过硬的团队,这将是新天山水泥克服一切困难挑战的最宝贵财富。”

勇往奋进以赴之,百折不挠以成之。这是新天山水泥的勇气,更是他们致力成为具有中国特色的世界一流水泥公司的底气和实力。

破局蝶变 引领行业高质量发展

任何一个产业都有巅峰和低谷,难的是,如何在低谷之时找到“破局重生”的路径。

今年以来,受需求疲软、疫情多发、高温持久等因素影响,水泥行业形势变得更为复杂严峻,多数水泥企业利润大幅下滑,甚至面临亏损局面。

在许多人焦虑不安、不知前路在何方的时候,身为全球最大水泥企业“舵主”的周育先,却冷静理性,“任何一个产业的发展都是有一个S型曲线——培育期、成长期、成熟期和衰退期。中国水泥产业已经过了培育期、高速成长期,从2012年开始已经进入了一个平台期,至今已经10年了,是水泥产业在中国发展的成熟期。”

那么如何应对平台期以及之后必然到来的下滑期?周育先认为,首先要统一思想,“相信中国的经济是有韧性的,能够可持续的,它不会像跳台一样急速下降,而是会平缓地往下,这是大趋势。”

其次,他强调要认清现在的形势,“水泥行业是一个产能过剩行业,本质上仍要全力以赴地去产能。”只有解决产能过剩,实现供需平衡,加之持续推动产业技术升级、实现行业环境友好型转型,行业才能健康可持续发展。

而之于新天山水泥自身而言,已经在践行这样的路径。

实际上,水泥行业进入平台期后,中国建材紧扣时代命题,抓住“水泥+”、国际化、“双碳”三大翘尾因素,用“点、线、面”的产业升级逻辑引领行业高质量发展,努力超越平台期。

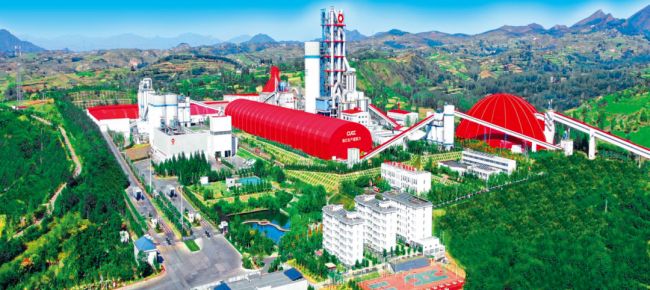

一是专注于“点”,把水泥产品做到极致,把技术做到领先。特种水泥是我们大力发展的方向,我们创新发明了低热水泥、交通水泥、油井水泥、核电水泥等60多种特种水泥,满足了我国重大工程建设迫切需要,应用在乌东德水电站、白鹤滩水电站大坝上的中国建材低热水泥,创造了世界水坝建造史上的奇迹。下一步,特种水泥将进一步在产能、市场占有率、产品结构和竞争力上实现高端化新突破。生产线的智能化升级和数字化改造水平也有所提升,15条水泥智能化生产线的建成投产,标志着中国建材水泥产业数字化的持续升级。

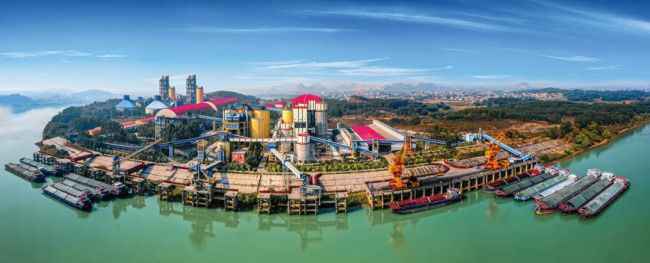

二是延伸于“线”,整合优化产业链,放大提升价值链。我们独创的“水泥+”模式,是水泥产业链上从点思维到线思维的一种思维方式上的创新与转变。我们在“水泥+”方面的探索已经走过了10年,在产业链上延展出“水泥+骨料”“水泥+商混”等业务。当前,“水泥+”模式贡献了中国建材基础建材1/3的收入。

三是拓展于“面”,打造环境友好型产业、现代城市标配。利用水泥制作过程的高温特性进行了水泥窑协同处置和余热发电,让传统产业发挥新价值。在全国36个城市建成协同处置生产线47条,作为城市标配,守护城市生态和居民健康。绿电工厂正在加快建设,在水泥领域已建成“光伏+”能源工厂5家,水泥厂的余热发电能力超过90亿度。